Hauptinhalt

Topinformationen

Profil des IKFN

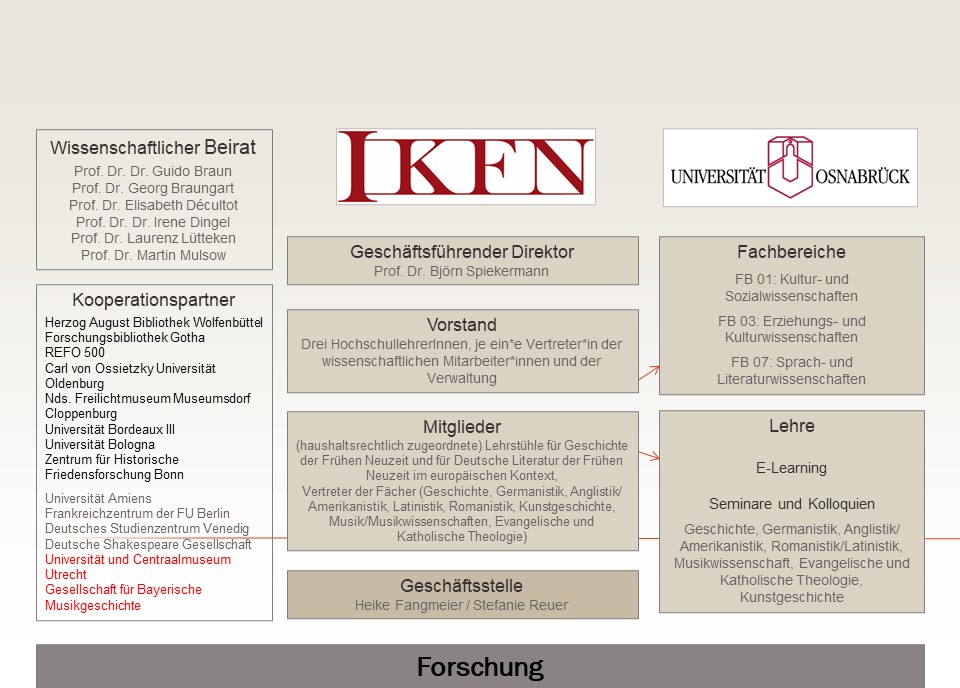

Das Forschungszentrum IKFN widmet sich der interdisziplinären Erforschung der Frühen Neuzeit (ca. 1500-1800). Es gehört damit zu den wenigen deutschen Forschungseinrichtungen, die sich explizit der Frühen Neuzeit zuwenden und für ein möglichst facettenreiches Bild die verschiedenen Blickwinkel und Erkenntnisinteressen mehrerer geisteswissenschaftlicher Disziplinen bündeln. Insgesamt kooperieren im IKFN neun Fächer:

| - Geschichte, - Kunstgeschichte, - Romanistik, - Anglistik/Amerikanistik, - Latinistik, |

- germanistische Literaturwissenschaft, - Musikwissenschaft, - evangelische Theologie - katholische Theologie. |

Unterstützt von internationalen und überregionalen Kooperationspartnern leistet das IKFN seit über 20 Jahren einen wesentlichen Beitrag zur Interdisziplinarisierung der Frühneuzeitforschung und Internationalisierung der deutschen Forschungslandschaft. Die Universität Bordeaux III, die Universität Bologna, die Universität Amiens und das Deutsche Studienzentrum Venedig stehen als internationale Forschungspartner ebenso an der Seite des IKFN wie das Frankreichzentrum der Freien Universität Berlin und die Deutsche Shakespeare Gesellschaft. Innerhalb Deutschlands besteht eine enge Zusammenarbeit und dauerhafte Kooperation mit der Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel, der Forschungsbibliothek Gotha, der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn, dem Verbund REFO 500, der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg und dem Niedersächsischen Freilichtmuseum Museumsdorf Cloppenburg. Ein renommiert besetzter wissenschaftlicher Beirat des Instituts spiegelt die interdisziplinäre Ausrichtung des IKFN wider.

Forschungsschwerpunkte

Affekt- und Emotionsforschung

Welchen Normen und Konventionen war affektives Handeln in unterschiedlichen Kontexten der Frühen Neuzeit unterworfen? Konnten Affekte wiederum genutzt werden, um innerhalb eines normativen Rahmens Spielräume zu eröffnen oder gar Veränderungen zu bewirken? Gab es geschlechterspezifische Unterschiede, die die gesellschaftlichen Spielräume des Affektiven und die Möglichkeiten, diese zu transformieren, prägten? Wie konkretisierten sich diese Spielräume, durch welche situativen Faktoren waren sie bedingt und wie wurden sie in den Künsten thematisiert?

Diesen Fragen widmet sich eine interdisziplinäre Arbeitsgruppe des IKFN im Rahmen verschiedener sowohl wissenschaftlicher als auch an die breitere Öffentlichkeit gerichteter Formate. Hierzu zählen die 2022 organisierte Graduiertentagung „Liebesgeflüster und Wutgeschrei. Affektkommunikation in Antike, Mittelalter und Früher Neuzeit“ und die 2023 ausgerichtete Fachtagung „Spielräume des Affektiven“, aber auch eine international besetzte Vorlesungsreihe (WS 23/24) und eine im SoSe 24 veranstaltete Reihe von Gesprächen mit Vertretern aus der beruflichen Praxis (Recht, Justiz und Psychiatrie), die unter dem Titel „Im Affekt!? Gespräche über Gefühle in Beruf und Gesellschaft“ stattfand.

Aufklärungsforschung im regionalen Kontext

Die Kultur- und Ideengeschichte ist seit Jahren ein etablierter und prägender Forschungsschwerpunkt des IKFN. Derzeit stehen die Aufklärungsforschung und anlässlich seines im Jahr 2020 zu begehenden 300. Geburtstages besonders der Staatsmann und Aufklärer Justus Mösers (1720-1794) im Zentrum dieses Schwerpunktes. Während das von der Bohnenkamp-Stiftung von 2020 bis 2023 geförderte Projekt Justus Möser im Netzwerk der deutschen Aufklärung dessen zeitgenössische regionale und überregionale Rezeption in den Blick nimmt, widmet sich das im gleichen Zeitraum vom Niedersächsischen Ministerium für Wissenschaft und Kultur geförderte Projekt Aufklärer in Staatsdiensten der Erforschung der Handlungsspielräume Gotthold Ephraim Lessings (1729-1781) und Mösers in ihren Doppelrollen als Aufklärer und Staatsbeamte. Diesem Schwerpunkt ebenfalls zuzuordnen ist das Forschungsprojekt Justus Möser als Essayist und Publizist, das literarische Beiträge des Osnabrücker Staatsmanns und Schriftstellers Justus Möser unter modernen essay- und pressegeschichtlichen Gesichtspunkten untersucht hatte.

In der Vergangenheit war das in Kooperation mit der Herzog August Bibliothek (HAB) Wolfenbüttel angelaufene Promotionsprogramm Wissensspeicher und Argumentationsarsenal von 2015 bis 2018 ein wichtiger Träger des Schwerpunktes. Es untersuchte die Bibliothek als ein ideengeschichtliches Reservoir, in dem Wertevorstellungen vergangener Epochen, deren Bestehen und Wandel sowie Kontroversen gespeichert worden sind.

Historische Friedensforschung

Ein weiteres Kernthema des IKFN ist die historische Friedensforschung. In diesem Schwerpunkt werden politik- und diplomatiehistorische Herangehensweisen um ideengeschichtliche, insbesondere historisch-semantische Ansätze erweitert. Damit gelingt es, frühneuzeitliche Vorstellungen, Konzepte und Praktiken von Frieden in neuer Perspektive zu beleuchten. Ziel ist die Herausarbeitung frühneuzeitlichen Friedenswissens und vormoderner Friedenskultur - mit ihren Trägern, ihrer Verbreitung und ihren Differenzierungen. Die Tradition der historischen Friedensforschung am IKFN beruht auf dem vielbeachteten internationalen Kongress von 1998 zum 350. Jubiläum des Westfälischen Friedens und den zwei Ausstellungen Was umb und umb wird kommen, soll frieden heißen (1998) sowie Süß ist der Krieg den Unerfahrenen (2003). Daran schlossen sich die Projekte an

Pax, Pactum, Pacificatio – Zur inneren und äußeren Struktur von Friedensstiftungen mit den Mitteln des Rechts ab der Mitte des 16. Jahrhunderts bis zum Dreißigjährigen Krieg

Das juristische Wissen um Frieden im Alten Reich und in Schweden um 1600

Mediale Konstruktionen von Frieden in Europa 1710-1721

Den Auftakt der neuerlichen Schwerpunktsetzung des IKFN auf die Erforschung des Westfälischen Friedens bildete die internationale Tagung Wendepunkte. Friedensende und Friedensanfang vom Dreißigjährigen Krieg bis zur Gegenwart, die vom 24.-26. Oktober 2018 in Osnabrück durchgeführt wurde und anhand des Dreißigjährigen Krieges, des Ersten Weltkrieges und der Kriege im ehemaligen Jugoslawien (1991-2001) Dynamiken und Übergangsphänomene zwischen Frieden und Krieg in den Blick nahm. Das Forschungsprojekt Frieden als Kommunikationsprozess – die dritte Partei des Westfälischen Friedenskongresses wurde bis 2021 von der DFG gefördert. Schon 2020 erschien das Grundlagenwerk Handbuch Frieden im Europa der Frühen Neuzeit/Handbook of Peace in Early Modern Europe, das die Bedingungen, Chancen und Grenzen der Realisierung von Frieden in der Epoche der Frühen Neuzeit in all seinen geschichtlichen Dimensionen in 51 Artikeln beleuchtet.

2023 fand anlässlich des 375. Jubiläums des Westfälischen Friedens die internationale Tagung Friedensmacher, Multiplikatoren und Profiteure: Akteure des Westfälischen Friedenskongresses statt. Eine entsprechend Publikation erscheint 2026. Aktuell ist das DFG geförderte Forschungsprojekt Der Prager Frieden von 1635 als Argument. Gescheiterter Frieden oder Referenzfrieden auf dem Westfälischen Friedenskongress? im Schwerpunkt angesiedelt.